The long way to Mareeba マレーバへの長い道

-

行き先が決まってから内容を考えたという今回の旅行。まあとにかく、とりあえず通勤用のMTB自転車(もともとは女房が大学で乗ってた、ARAYA製MuddyFox 約10年前のシロモノ)を輪行袋に詰め込んで、はるばるケアンズまで持ち込みました。

ちなみに、旅客機で自転車を運ぶ場合、大きめのスーツケース程度に梱包して重量20kg以下ならタダです。少なくとも日航とカンタスでは。ただしもちろん客室持ち込みはできません(^^;

初日は車体の組み立てと市内を軽く流しただけで終え、2日目にちょっとしたロングツーリングを計画。前もって調べておいた情報で、隣町の「マレーバ」Mareebaなるところに、小規模ながら航空博物館があるとのこと。隣町、と言ってもそこはオーストラリア、なにせスケールがでかく、ケアンズからは熱帯高地のキュランダを越えて片道約70kmあります。最近なまり気味の肉体に活を入れる意味も込めて、ここへの日帰り往復を試みました。

←

←

当日は早朝営業のショッピングセンターでバイキング式の朝食AS$9.90(約700円)を詰め込み、ケアンズ中心部を07:50に出発。自転車はもともとロングツーリングには向かないMTBながら、ペダルはシマノ105のトゥグリップに換え、タイヤ空気圧を最大限に上げてあります。はじめは快調、ツアー旅行の同僚たちがロープウェイ(スカイレール)で登っているであろうキュランダ高原駅には09:30ごろ到着。

ここまでが約30km弱で、mareebaまでの片道約70kmの半分を、しかも登りでこなしたことになります。これならラクショーじゃんと思ったのが甘かった。

道ばたの風景 その1

道ばたの風景 その1

道中、オーストラリアならではという風物にめぐり会いました。

(ちなみに写真はインスタントカメラなのでご容赦下さい)

まずは一部ウケ? の野ざらしハンググライダー。

知る人ぞ知るMOYSEのXS(考えてみりゃもともとAustralia製)!

かつて一世を風靡した高性能機も、ここではケーブルに吊るされ、観光客目当ての有線フライト用となっていました。

興味はあったのですが時間がなかったので横目でパス。

もともとMareebaまでのルートは詳細な地図が無く、前日に市内の本屋さんで地図を買ったものの、手ごろなスケールがなく、いちばん知りたかったケアンズ⇔マレーバ間の道路のアップダウンがよくわかりません。ガイドさんからの事前の聞き取りで、大ざっぱに「キュランダまでは登り、そのあとはだいたい平坦か下りが続く道」と聞いていたことだけが頼り。

道ばたの風景 その2

ピンぼけだけど、オーストラリアはカメムシもデカイ。

となりの500ccペットボトルと見比べて。

実際には、標高430mぐらいのキュランダまでは一気に登ったものの、その先はお世辞にも平坦とは言えないアップダウンの繰り返しでした。

道そのものは路面も平滑で走りやすく、車道を自動車が飛ばすものの、道幅に余裕があるので恐怖は感じません。ただ、なにせいつまでたっても風景が変わらない。ケアンズ出てからここまで信号がなかったぞぉ。遠くに見える立木は、ありゃ蜃気楼かぁ? てな感じで、だんだん精神的に参ってきます。

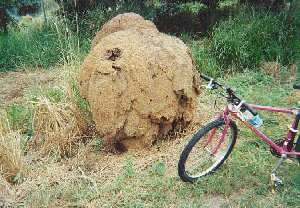

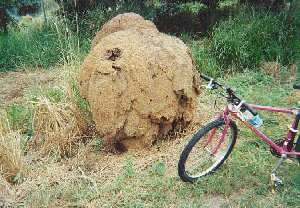

道ばたの風景 その3

おそらくアリ塚だと思うが、自転車と比べてほしい。高さ、幅、とも2メートル近くある。

こんなのが道ばたにニョキニョキ立っている。

結局、約35kmの中間地点まで1時間40分ぐらいで行けたのに、その先、マレーバ市街まで2時間以上かかり、目的地の Aviation and Military Museum (the Beck Collection)にたどり着いたのは正午を少しすぎたころでした。

道ばたの風景 その4

さすがオーストラリア、道ばたに死んでる動物が違う。これぞ、どう見てもカンガルー。

死後約1ヶ月ぐらい? かなりひからびていた。これもリュックサックと比べると大きさがわかる。

南無阿弥陀仏。

道ばたの風景 その5

続いては、こちらは死後すぐと思われる。おそらくポッサム(フクロネズミ)。

これはまだ温かそうな雰囲気ですが、さすがに触れませんでした。

南無阿弥陀仏。

http://www.ozramp.net.au/~senani/possum.htm#Possum-Possumより

Possum

Possums are nocturnal animals. That means they only come out at night and sleep during the day. Australian possums are all marsupial mammals.

Ringtail

This possum is quiet common. It has a prehensile tail which means it can use its tail for

holding things. When not using its tail this possum holds it in a tight coil that is why its

called a Ringtail.

The Ringtail Possum usually lives in tree hollows which it lines with shredded bark or grass.

It sometimes creeps into the ceilings of houses and can become a real nuisance.(以下略)

The Beck Collection はマレーバの街の郊外(要するにド田舎で、まわりには数キロ何にもない)にある、私設らしい航空・戦争博物館で、過去の軍用機と軍用車両、および資料などを展示しています。入場料はたしかAS$10ぐらいでした。

事務所(本館)の中は資料と模型、それに小さな部品類の展示です。

ずいぶん小さい飛行機だなーと思ったら、オーストラリア軍の練習用シミュレータ(地上トレーナ)のようです。

大のオーストラリア人が、この狭そうなコクピットに収まって、昇降舵はこう、方向舵はこう、とやったわけですね。

でも人を載せないでこのままエンジンつければラジコンで飛ぶんじゃないだろうか。

本館を一歩出たところに半円柱状のドームがあり、そのなかに実物の展示品がありました。

目玉(たぶん)の展示品、第二次大戦中の米軍戦闘機

目玉(たぶん)の展示品、第二次大戦中の米軍戦闘機

「ベルP39エアラコブラ」。

“空のコブラ”と名前は威勢がいいが実際には鈍重で、太平洋戦線では零式艦上戦闘機の餌食になった、と戦記物にはよく書いてある。

その割には、この機体は実際に日本機と交戦し3機を撃墜したそうで、風防の下に日の丸の撃墜マークを3つ貼りつけてあった。

この機体の最大のウリはエンジンがミッドシップ Midship つまり機首ではなくコクピットのすぐ後にあること。重いエンジンを重心位置に近接させ運動性能を高めようと言う設計者の意図は分かりやすい。高等な理念が現実の詰めの甘さに挫折した失敗の好例。

信じられないことだが、本当にベル社(グラハム=ベルの)の製品。

このドームは、展示してあった内容によると、大戦中の本物の※『掩体壕』を移設してきたものだそうです。

・・・“掩体壕”なんてコトバがすぐ出てくるのは、普通は戦中派なんですが。

※ えんたい【掩体】

敵弾から守るための土嚢その他の諸設備。「掩体壕」。

Shogakukan 1988/国語大辞典(新装版)小学館 1988

ドームの中には、他にもいろんな軍用車両(マチルダ戦車とか、好きな人にはたまらんでしょう)、それに「グロスター・ミーティア」「P2Vネプチューン」などの初期のジェット機や現用機に近いものもありましたが、私の興味範囲が主に1945年までなので横目で流しておいて、以下は“これは”と思ったもののピックアップです。

この翌日に体験飛行することになる「DH82 TigerMoth」。

エンジンの懸架方式やプロペラハブなど、機首周りの構造がわかる。

右は別に保存されていたこの機種のエンジン、ロールスロイス・ジプシーメジャー。

倒立直列4気筒の空冷! しかもOHV?

珍しいと思ったのがこれ、日本機の落下式増槽つまり燃料タンク。

説明書きによると、西海岸地域で引き揚げたものとのこと。

1941年暮れのダーウィン攻撃など、日本軍は何度かオーストラリアに空襲をかけているので、おそらくそのときの落とし物。

ひどく変形しているが、見たところ材質はジュラルミンらしい。

当時の攻撃の主体は海軍のはずで、この形式のタンクを使ったとすればおそらく21型の零戦か?

これも海中からの引き揚げ品。

はじめ”Bomber's fuselage”(爆撃機の胴体)と早とちりしてしまい、オイオイいくら日本機が貧弱でも機体に鉄板は使わねーだろー・・ などと思ってしまった。

よくよく見れば“Bomb fragment”つまり爆弾そのものの破片と書いてある。これなら鉄製も納得。

言わずと知れた「ダグラス DC-3」。世界中で使われた旅客機/輸送機のベストセラー。

言わずと知れた「ダグラス DC-3」。世界中で使われた旅客機/輸送機のベストセラー。

オーストラリアでもおなじみのようで、ケアンズ空港にも塔の上に飾ってありました。

これは★マーク付きでカーキ色なので、米軍が使ったものでしょう。

↓

実は上の写真の注目はこっちの□の中。

よくよく見れば、複葉ハンググライダーの「イカルス」では??

飛行艇「コンソリデーテッド P2Y カタリナ」の翼端フロート。

飛行艇「コンソリデーテッド P2Y カタリナ」の翼端フロート。

この機も大戦中はかなり使われたようで、ケアンズの海岸通りに、この機のブロンズ模型を飾った、当時の沿岸防衛隊の記念碑がありました。

当時、オーストラリアにとっては日本との開戦は寝耳に水だったようで、飛行場もろくに整備されていないひたすら長い海岸線に展開できる兵力は飛行艇だけ、このためたくさんのP2Yカタリナが使われたようです。

エピソードを一つ。

実はこのほかにもう1機、目を引かれたのが「グラマンF4Fワイルドキャット」。

そう、あの愛嬌ある? ズン胴のおてんば娘、零戦の名カタキ役。それがドームの中央にあったのです。

ところがなぜか、この機体に限って、説明看板もなければ照明も当たっていない。それに巡回路も仕切られていて、近づけない。

変だなと思い、事務所に「あのWILDCATをもっとそばで見たいが」と言ったら、なんと「いや実はあれはほんものじゃないんだ、映画撮影用のハリボテで、中身は空っぽでもともと飛べないんだ」と言う答え。

いったい何の映画だい? と尋ねたら『Thin Red Line』つまり日本でも99年に公開されたガダルカナル戦線を描いた『シン・レッド・ライン』だそうです。

そう言えば、この映画、オーストラリアでロケをしたとどっかで読んだような・・・。

こうして1時間半ほど滞在し、午後1時半ぐらいで博物館見物は終わり。

いよいよ復路の70km。途中に宿など取っていない(だいたい、宿自体がない!)ので、なにがなんでもケアンズのホテルまで今日中に帰らねばなりません。それも、夜間走行の準備もないので、日が暮れるまでが絶対条件となります。

こんどは、往路でいい加減にメゲた、サイクルの長〜いアップダウンの繰り返しが最初に延々と続きます。

午後3時過ぎぐらいになると、体は疲れるし飽きるしでかなりバテてきました。しかもここへきて後輪がパンク! しかも1度修理して走り出すと、ほどなくして再発!

パンクくらい予想はしていたのですが、やはり疲れているとこたえます。いい加減に修理をするとダメだなぁと思いつつ、橋の上で気合いを入れて再修理をしていると、夕暮れの空を横切る大型の白い鳥。たぶんインコの類だと思うのですが、こちらはもう写真を撮る気力もなし・・。

最後には「まだかぁー、まだなのかぁー」と道に悪態をつきながら、それでもようやくキュランダからのダウンヒルにたどりつき、空港の脇を通ってケアンズ市内に帰ってきました。

やっとのことでホテルにたどり着いて居室のドアを開けたころは、本当にへとへとでした。

それでもなんとか目標通り、往復140kmを完走。時刻は午後6時半。約11時間の旅で、1日の自転車走行距離の自己ベストを更新してこの日は終わり。

Aviation and Military Museum (the Beck Collection)

Kennedy Highway, Mareeba Queensland 4880

←

←

道ばたの風景 その1

道ばたの風景 その1

目玉(たぶん)の展示品、第二次大戦中の米軍戦闘機

目玉(たぶん)の展示品、第二次大戦中の米軍戦闘機

言わずと知れた「ダグラス DC-3」。世界中で使われた旅客機/輸送機のベストセラー。

言わずと知れた「ダグラス DC-3」。世界中で使われた旅客機/輸送機のベストセラー。

飛行艇「コンソリデーテッド P2Y カタリナ」の翼端フロート。

飛行艇「コンソリデーテッド P2Y カタリナ」の翼端フロート。