タイガーモスに乗った! De Havilland TigerMoth

もともとは、以前豪州旅行をした叔父貴から、「(英連邦なので)オーストラリアには、飛行可能なタイガーモスが何機もある」と聞いていたのですが、今回の宿泊地のケアンズには事前の調査でそれらしいオプションツアーは見つけられませんでした。しかし、国際空港があるようなところなのだからたぶん、それらしい商売があるだろうと、現地入りしてから探したところ、やっぱりありました(^_^)v。ケアンズ空港 GENERAL AREA のハンガー8番、Tiger Moth Scenic Flight。

前々日の予約のときには肝心のタイガーモスが格納庫になく、そのぶん期待が高まった午前8時。入り口をくぐると、ありましたありました、まさしく本物のデハビランド・タイガーモス!

まずはフライト前に、スタッフの話を聞きながら機体をじっくり見せてもらうことにします。

D.H.82 Tiger-Moth 要目(参考文献『世界のクラシック機 1903~1945』朝日新聞社 1976)

原産国 イギリス

原型初飛行 1930年10月26日

全幅 8.9m

全長 7.3m

翼面積 22.2m^2

総重量 829kg

最大速度 167km/h

巡航速度 145km/h

上昇率 194m/min

上昇限度 4270m

航続距離 480km

乗員 2名

エンジン Rolls-Loyce Gipsy Major 130hpほか

そもそもD.H.82 TigerMothは、イギリスで開発された練習機です。

第二次大戦前夜、多くの英国空軍パイロットがこの機で操縦を習い、やがてスピットファイアやハリケーンに乗った彼らが"Battle of Britain"(1940年のドイツ軍の大空爆侵攻を、劣勢だった英空軍が撃退した闘い。これがなければドイツ軍は英本土に上陸していた)を支えました。

戦後も、その練習機としての性能の高さ(安定性とある程度の操縦性を兼ね備え、維持管理が楽)と洗練されたデザインゆえ、おそらく世界中で最も愛された複葉機となり、半世紀以上を経た現在でも各国に飛行可能な実物が多く残っています。

飛行可能な機体が多いため、映画に出演することでも有名で、映画『サンダーバード6号』では、あのトレーシー一家の国際救助隊の6番目の秘密メカにも採用され、活躍しています。

この「A17-741」号は、英国製ではなく、1944年にオーストラリア国内で生産されたものだそうです。この間、fabric(羽布)や木製部品の一部、および※プロペラは交換されたものの、主桁や胴体の骨組みなど主要な部分はオリジナルのまま。

さらに、機体だけでなく、※エンジンも同時に作られたものとのことで、この組み合わせで半世紀以上(!)にわたってこの空を飛んでいることになります。

※ Rolls-Loyce Gipsy Major

ちなみにaussieは[meidzer]でなく[maidzer]と発音していました。

aやeの音が[ai]になるのはオーストラリア英語の特徴で、例えばe-mailは「イーマイル」と聞こえます。

※ 1987年製と刻印のあるプロペラがついていました。もちろん木製。

練習機の宿命で、プロペラはよく着陸時に地面をこすって傷むのだ、と言っていました。

もともと英国産のタイガーモスは当時、オーストラリア空軍の練習機用に同国内でも生産されており、太平洋戦争中および戦後の多くのパイロットがこの機で空へ巣立っていったことでしょう。その中には、ひょっとしたら日本機と戦火を交えた人もいたかも知れません。

この格納庫には他に3機のクラシック機あるいはその一部がありました。

タイガーモスの後に見えている白い主翼が『パイパーPA-18 PIPER PA-18』。軽飛行機の定番パイパーシリーズの中でも、J-3と並んで有名な機体です。もちろん現役で、この翌日に垂れ幕を曳いて広告飛行をするのだと言っていました。

写真には写っていませんが、格納庫の中で修復されていたのが、これも高翼の軽飛行機『オースター AUSTER』。手元の資料ではオースターにはJ5F"Airgret"、J5G"Autocar"などの型がありますがどれかはわかりません。50~60年代にとてもポピュラーだったイギリス製のスポーツ機・練習機で、固定脚にスパッツ(車輪用のカバー)が印象的な機体です。このオースターは60年代にロンドンからオーストラリアまで遠距離飛行をしてきた機体だそうで、その後保管されており、今回、飛行可能に復元すべくレストアの最中とのことでした。来年ぐらいには完成させたいそうです。

The Auster (Type "Airgret J5F") 要目(参考文献『世界の航空機 1945~』朝日新聞社)

原産国 イギリス

全幅 9.8m

全長 7.0m

翼面積 15.3m^2

総重量 1t

最大速度 210km/h

航続距離 800km

乗員 4名

エンジン Cirrus Major 155hp

格納庫の中にはもうひとつ、どうみてもオースターのでもPA-18のでもないアルミ製のエルロンとおぼしき部品が2つ、羽布を剥がしておいてありました。これはなんだ、と尋ねたら、これまた懐かしい『テキサン NorthAmerican T-6 Texan』でした。“トラ!トラ!トラ!”はじめ数々の映画で零戦の代役として使われ、日本国内でも自衛隊の練習機として活躍しました。胴体や主翼は昨日行ってきたMareeba市内にあるとのことで、これも復元して飛ばしたいのだそうです。

そうこうしている間にフライトの準備が進みます。

“基本は上空の周回飛行だが、アクロバット(曲技)飛行を追加するか?”と聞くので、得意になって“オレは日本ではハンググライダーのパイロットだ、アクロはフルオプションで頼む”と言っておきました。

給油が終わり、促されてコクピットへ。このへんが大陸的というか、おおらかなところなのですが、このときに新たに身につけたものはジャケット1着とゴーグル、ヘッドセットだけ。パラシュートもなければ、ましてや保険なんてなにもなし。だいたい、後から考えたら、予約のときにも名前を書いただけ。宿泊先ももちろん国籍も相手にはわかりません。これが日本なら、やれ誓約書だ緊急連絡先だ障害保険だと、“万が一”に備えての煩瑣な手続きがかならず要求されるでしょう。

前後複座の場合、練習生は前席、教官が後席というのが洋の東西を問わず飛行機の大原則。これに習って私も前席に座ります。座席は相当に狭く、身長169cmの私でも窮屈です。乗り込むときに、上翼に頭をぶつけないようにと注意されましたが、大柄な人ならそうなるでしょう。

前席の計器板。現地で買った使い捨てカメラは近接ができず、コクピットに座ったまま手を後に伸ばして撮った。

上段は左から速度計・斜度計・回転計(タコメータ)。

下段は左から高度計・真ん中の出っ張っているのがコンパス・右下は水温計。

残念ながら前席の操縦捍とラダーペダルは取り外してあり、操縦体験はなし。

後席にミードウ機長が乗り込み、助手のロイさんに声をかけていよいよエンジン始動。胴体脇のスイッチをONにした上、プロペラをクランク。ちなみに、この時代の飛行機(しかも練習機)には、イナーシャつまり慣性始動装置なんぞついてはいません。エンジンをかけるには、手でじかにプロペラを回すのだ!

50年もののロールスロイス「ジプシーメジャー」は2回目のクランクで低く身震いし、すぐさま盛大な爆音と風切り音をたてはじめます。

もちろん音量そのものは現代の飛行機にくらべれば蚊(moth)の鳴くようなものでしょうが、なにせ相手はわずかに鋼管とベニヤ板を隔てて1mしかないところで回っているのです。私はもうこの時点で舞い上がってました♪。

主滑走路を左手に見ながらエンジンをアイドリング。左翼にいるのがプロペラをクランクしたロイさん。

主滑走路を左手に見ながらエンジンをアイドリング。左翼にいるのがプロペラをクランクしたロイさん。

ここでヘッドセットの無線をONにすると、機長が管制塔と交信して離陸許可を求めていました。こんな小さな機体でも、この空港では500人乗りのボーイング747と同じ滑走路を使うのです。

スロットルで回転を調整して、機体はいよいよ誘導路でタキシング(動力滑走)を開始。主滑走路にはいると、エンジンスロットルは一気に全開、機体はぐんぐん加速。今の飛行機と違い、主脚2本プラス尾輪という3点式の車輪ですから、地上では機首を上に向けて停まっていますが、ある程度まで加速すると尾輪が地面を離れ、機体が水平に近づいていくのがわかります。それまで見えなかった正面の視野が開け、速度計が60mile/hを超えたあたり?で地面から離れた感触が伝わってきました。加速開始から十数秒の、軽々とした離陸でした。滑走距離は100mもなかったと思います。

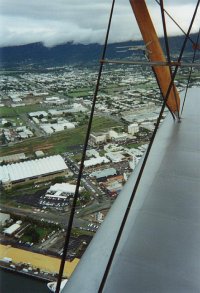

ケアンズ空港を後方に見ながら徐々に高度を上げ、海上に出て市街地を一望します。計器を見ると巡航速度は約80mile/h(130km/h)、高度はだいたい1200feet(400m)ぐらい。海岸線や市街地上空では多少の乱気流turbulenceがあり、小さく古い機体だという先入観から、もっとふらつくかと思ったのですが、上昇気流にガンガン当たっても、機体はしっかり安定しています。

右翼方向から望むケアンズ市内。地上を歩き回るだけでも感じるが、こうして上空から見ると本当に小さな街。

右翼方向から望むケアンズ市内。地上を歩き回るだけでも感じるが、こうして上空から見ると本当に小さな街。

進路を北に180度変針し、市街地上空を縦断して北部のキュランダ高地へ。有名なスカイレールを左手に見ながら、山頂とほぼ同高度で飛びます。きのう自転車で登った山あいの道がくねっているのが見えました。

このあたりでは雲底が低く、視界がかすんではまた日が射す、という感じでした。

さて、キュランダが後方へ去ったところで機首は東を向き、海上に出ます。いよいよaerobaticsつまり曲技飛行タイム。高度が上がり2000feetを超えたところで、機長から声がかかります。「OK!」(オカイ)と威勢よくこたえて、離陸前に指示があったとおり機体側面のドア(写真の○の部分)を締めます。

身構えると、機体は緩やかにダイブに入り、身体は浮き上がり、同時に機速が上がって行きます。メーター読みで100mile/hを超えたあたりまで加速したところでGが逆に下向きにかかり、身体はシートに押しつけられます。機体は一気に上昇し、太陽が正面に見えたと思うと、次の瞬間にはそれが海面になり、水平に戻りました。これが正宙返り。

身構えると、機体は緩やかにダイブに入り、身体は浮き上がり、同時に機速が上がって行きます。メーター読みで100mile/hを超えたあたりまで加速したところでGが逆に下向きにかかり、身体はシートに押しつけられます。機体は一気に上昇し、太陽が正面に見えたと思うと、次の瞬間にはそれが海面になり、水平に戻りました。これが正宙返り。

続いて、バレル・ロールを1回、ストール・ターン(失速反転)を1回、そのあと宙返りを連続で2回ほど、計5回ぐらい回してもらいました。宙返りの場合、最低2Gぐらいの力がかかると聞いていたのですが、そんなにかかったかなー?と思うくらい、軽々とあっさり回ってしまいます。機体はこの間、ミシリとも言わず、乗っていて何の不安も感じませんでした。思ったよりずっと固い、がっしりとした飛行機です。(着陸した後、※インメルマン・ターンがなかったじゃないかと冗談交じりに機長に言ったら、さすがにこの馬力では無理だと笑っていました。)

※ Immerman turn

全速で機体を上昇させ、宙返りの途中で180度のロールを入れ、高度を失わないまま機体の向きを正反対に向ける航法。

第一次大戦初期のドイツ軍パイロット、マックス=インメルマンが編み出したというこの技は、実際には当時の機体の馬力が低く、形が崩れるため、現在のストール・ターン(失速反転)に近いものだったようです。

ここでは、現在の曲技飛行で言う前者の意味でインメルマン・ターンと言っています。

アクロバットが終わり、海岸線を低空飛行しながら空港にもどります。風に正対しながら主滑走路上空に到達、徐々に高度を下げ、着陸態勢に入ります。これまた複葉クラシック機というイメージのため、着陸もふわっとした3点着陸(機首を上げ、主脚と尾輪が同時に接地するような着陸)を想像していたのですがそうではなく、60mile/hぐらい(時速約100km)のけっこう速度を残した状態で、ほぼ水平に近い姿勢で接地し、それからエンジンの回転を絞って速度を殺していくという着陸でした。考えてみれば、3点着陸はもともと海軍機が空母に着艦する際に、尾輪の代わりについている着艦フックを停止索に引っかけるための方法で、陸上基地ではそういう必要がないのですから当然かも知れません。

タキシングで8番格納庫に帰り、これでフライトは終了。コクピットから降りるときは名残惜しく、もっともっと乗っていたい気分でした。至福の時間は約40分間、お値段は175AS$(約1万2千円)でした。

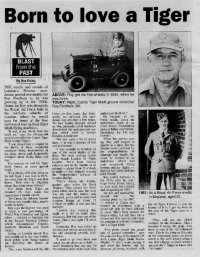

たまたま当日の現地紙「Cairns Post」に助手のロイさんの半生が紹介された記事が出ていて、本人からタダでもらってしまった。

たまたま当日の現地紙「Cairns Post」に助手のロイさんの半生が紹介された記事が出ていて、本人からタダでもらってしまった。

Close Up! 拡大はこちら

ちなみにこの人、英空軍出身の69歳(親父と同い年だ・・(^^;)。はじめ年齢を知らず、尋ねたときにこんなやりとりがありました。

-How old are you?

-Ah, how do you think ? (ニヤッと笑う)

-Ummm.. about... 60?

-YOU ARE MY FRIEND! (でっかい手で握手された)

なかなか楽しい人生を過ごしていらっしゃるようです・・(^^;。

さて、別れ際、記念にと思い、日本からわざわざ持参したWhitewingsの紙飛行機『スカイカブⅢ』をミードゥ機長に進呈しました。(写真左:手元に注目!)

これからオーストラリア旅行をなさる飛行機好きの皆さん、ケアンズにお立ち寄りの際は、ぜひケアンズ空港8番格納庫、TIGER MOTH をお訪ね下さい。私の名前入りの『スカイカブⅢ』が格納庫の棚の上で待っていますよ。

CAIRNS

TIGER MOTH

SCENIC FLIGHTS

ACN 085 146 747

TEL:07-4035-9400

FAX:07-4035-9159

HANGER 8

BUSHPILOT AVE

CAIRNS AIRPORT

AUSTRALIA

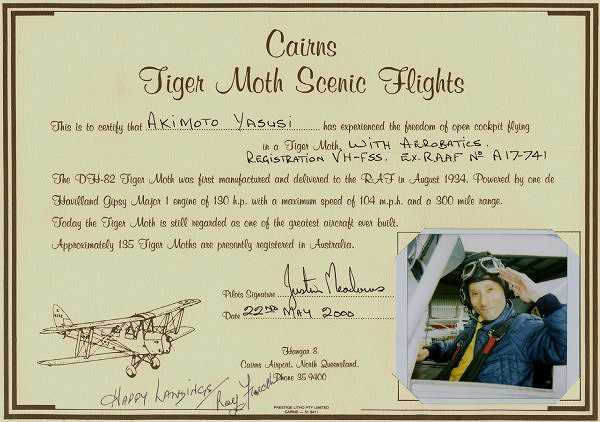

←最後にもらった飛行の認定証。

pilot : Justin Meadows

support: Roy Fordham