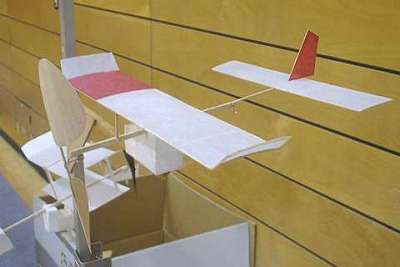

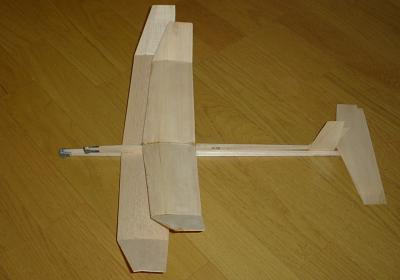

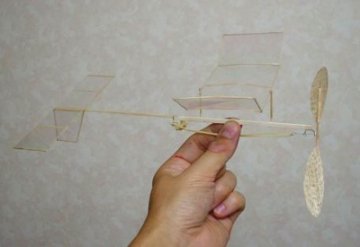

■HK-28 私の作例■

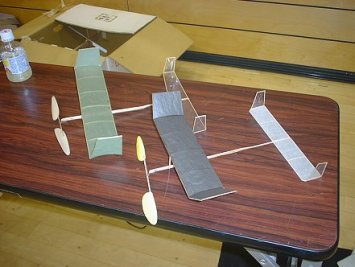

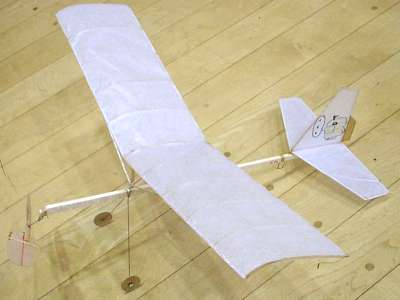

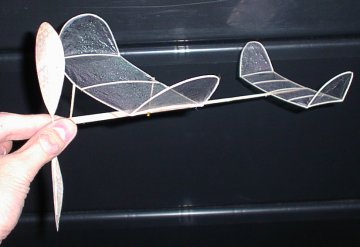

■A-6 私の作例■

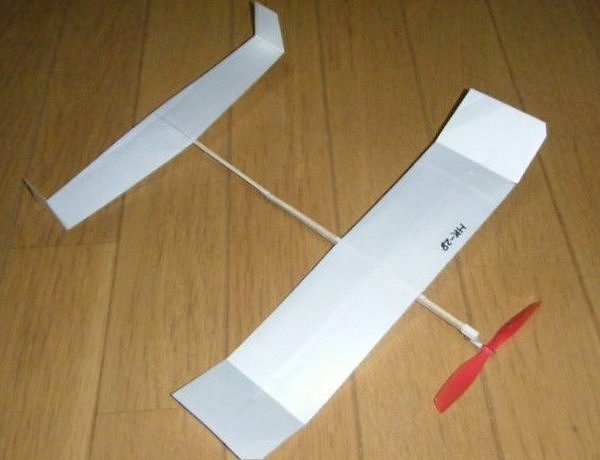

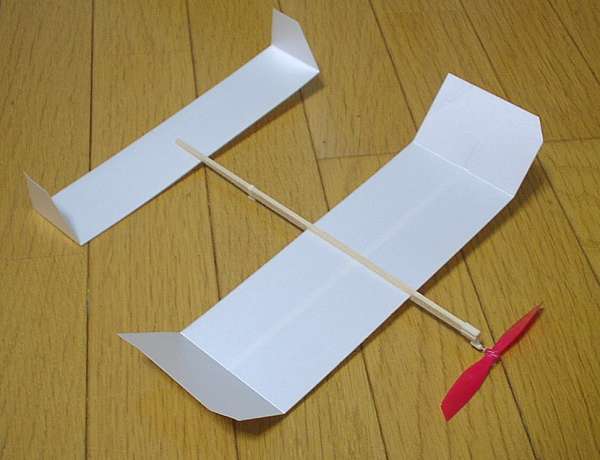

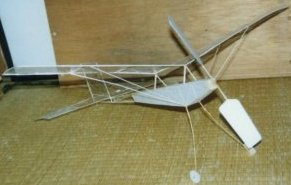

■スチレンペーパー機 私の作例■

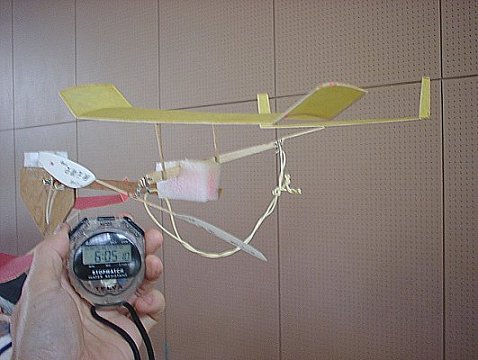

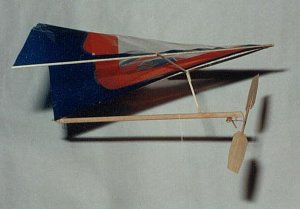

■SaintFormula 私の作例■

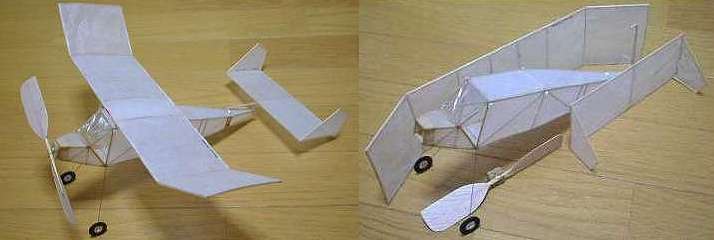

■Hangar Rat 私の作例■

<参考文献ご紹介>

<2009/05/31追記>

| 上記の『必ずよく飛ぶ室内模型飛行機』は2000年の刊行なのですが、2009年現在、早くも版元品切で

|事実上の絶版になっています。入手したい方は書店店頭の希少な売れ残りを探すか、古本と言うことに

|なります。ただしサイトで調べた限りでは、古本は数が少なくかつ定価よりも高いという状態になって

|います。

| 一方、所有にこだわらなければ、公共の図書館にはかなりの冊数が配置されています。

| 東京都で調べてみた例を下に挙げますが、主な区立図書館ならたいてい初級・中級のどちらかは有る、

|といえる状況のようです。茨城県でも複数の図書館に蔵書されているのが確認できましたので、全国的

|に似た状況と思われます。ぜひ一度、地元自治体の図書館を検索されてみてはいかがでしょうか。

|

| 東京都の公共図書館横断検索サイト → http://metro.tokyo.opac.jp/

|

| 文京区立図書館

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 中級

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 初級

| 30分に挑戦 室内競技用機集

|

| 台東区立図書館

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 中級

| ニュ−タイプ室内飛行機集

|

| 墨田区立図書館

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 初級

| 30分に挑戦 室内競技用機集(子供の科学工作文庫)

| ニュータイプ室内飛行機集(子供の科学工作文庫)

|

| 江東区立図書館

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 初級

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 中級

| ニュータイプ室内飛行機集

|

| 三鷹市立図書館

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 初級

| 必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 中級

|

A-6との大きな違いは、「最低重量が重いこと」と、「材料の制限がない」ことです。

最低重量はA-6の1.2gに対し、HK-28は 2.0g以上となっています。A-6は材料寸法が1.5mm角材や0.8mm厚の板材に限られ、この寸法の材料での上記1.2g実現は至難の業です。

また、そもそも最近の日本国内では1.5mm厚のバルサ自体が容易に手に入らないのです。まして、上記1.2gの実現にはその中でも特に強度⇔重量比に優れた高品質なバルサ材が必要です。これでは、機体製作以前に、材料入手の勝負になってしまいます。

HK-28は材料に制約がありませんので、まだ入手しやすい1mm厚や2mm厚のバルサも使えますし、2.0gという重量制約なら、あまり神経質にならなくても十分に実現可能な値だと思います。

(バルサ材の骨組みが重めになったら、被覆材にフィルムを使って軽量化を図る、という方向も可能です)

一方、プロペラの寸法と構造に制限がないため、熟練者であればその部分に注力した性能向上が可能です。実際、熟練者の機体には可変ピッチ機構が使われています。

ただしどんな機構を使おうと、翼面積と最低重量制限が同じですから、滞空時間の最大要素である翼面荷重は、どの機体でもほぼ同じ値に収れんします。

つまり、空力特性的には初心者も熟練者もほとんど同じ機体になる規格でありながら、初心者は初心者なりに、また熟練者は熟練者なりに工夫の余地も大きい、というのがHK-28の特長と言えます。

2012年時点で、つくばのメンバーの何人かは既に5分台の記録に到達しています。

発祥の地である所沢のグループの皆さんには、6分台の記録を出されている方が複数いらっしゃいます。

一般的な他の室内飛行機と比べ、この小さなサイズと重量の重さを考えたら、6分はかなりの水準と言って良いと思います。

私の最高記録も2013年4月になんとか6分に届きました。(写真上:牛久体育館にて)

HK-28のルールについては、こちらへ。

【左】全幅 320mm 全長 330mm 機体重量2.4g 【右】全幅・全長同じ 機体重量1.74g (機体重量はゴムを含まず)

A-6は材料の寸法を太めに規定するなど、初心者向けを意識したルールの種目ですが、一方で最小重量が「1.2g」という非現実的な規定になっています。これは後述の「ピーナッツフォーミュラ」の最小重量2.0gと同様、通常の作り方と材料では不可能な数字と感じます。

この機体は私のA-6の1号機と3号機で、紙もバルサも文字通り現在の日本で入手可能な普通の材料だけを選んでいます。特に左側の1号機の紙はごく普通のライトプレーン用翼紙で、これを超軽量の和紙に替えた右側の機体はそれなりに軽くなりましたが、私の入手できた材料と技術での軽量化はこのへんが限界ではないかと思います。

2013年現在、最高記録は【左】2分34秒、【右】4分07秒 (いずれもカテゴリー2) となっています。

【2014 version】全幅 280mm 全長 300mm 機体重量3.4g(機体重量はゴムを含まず)

この状態の最高記録 2分08秒 (カテゴリー2)

この機体は下と同じものですが、下の記述で「HK-28クラスに適合させることも可能」と書いたことを2014年になって思いだし、やってみました。

ヨシダのキットの基本は変えず、主翼翼幅と主翼・尾翼の面積をHK-28規格に適合するよう減少させ、胴体はわずかに延長しました。また主翼はもともとは平板だったのですが、中央部と上反角部の裏側にバルサでリブを入れ、わずかに湾曲(5%ぐらい?)させています。

ペラがキットのφ100mmプラスチック(通称“赤ペラ”)のままという足かせはあえてそのままにし、この状態で飛ばしてみたところ2分を超えました。オリジナルのキットの基本性能の高さを改めて確認できました。

数値を見ると、重量は軽減したものの翼面積も減少しているので翼面荷重としては不利になっていると思いますが、細部のリファインとゴムの選定など飛ばし方が効いたものと思います。10年経って多少は進歩したというところでしょうか。

【2004 version】全幅 290mm 全長 280mm 機体重量3.9g(機体重量はゴムを含まず)

この状態の最高記録 1分47秒 (カテゴリー2)

このスチレンペーパー機は以前ヨシダのキットとして市販されていたもので、簡単な構造で作りやすく、手軽に室内飛行機っぽい飛行を楽しめる優れものです。

キットは残念ながら2014年現在では絶版で手に入りませんが、同等な材料を入手すれば2時間もあれば完成させることができました。

そのくせ、入門機としてはそこそこの飛行性能を持っています。

この作例の時点では最高記録は1分47秒と2分に迫っており、寸法的にもわずかに調整すればHK-28クラスに適合させることも可能です。

全幅 330mm 全長 325mm 機体重量 4.7g(ゴム含まず)

正規ルール上は「最小重量2g」ですが、このサイズと構造で2gは至難の業であり、極上の材料が入手できないと事実上不可能です。オランダなどの一部では「最小重量3g」にしている例がありますが、このぐらいが比較的リーズナブル(個人的には4gが妥当だと思いますが)でしょう。

2012年6月現在、写真の機体の最高記録は2分16秒となっています。

全幅 480mm 全長 375mm 機体重量 7.3g(ゴム含まず)

HANGER RAT は入門的な室内機の一種です。初出は1979年のアメリカの雑誌に図面が載ったものです。

床から地上発進させるために車輪をつけ、コクピットの部分にパイロットを乗せることなど、見て楽しく、飛びっぷりも良い機体です。またフィルム貼りを禁止、プロペラも平板とするなど、ベテランが作っても初心者と差が出にくいような工夫もなされています。

それだけに長時間飛行は難しいのですが、2008年の製作の写真の機体(壱號機)は、2012年1月に自己記録を更新し最高記録が2分41秒となりました。この壱號機を元に改良と調整を加えた弐號機、参號機は3分を超える性能を示しています。

ハンガーラットについて、詳しくはこちら【ハンガーラットのページ】へ。

飛行シーン(1.1MB)

飛行シーン(1.1MB)写真右 IHLG2号機(オリジナル) 翼幅410mm 全長490mm 重量12.0g 2001年6月製作 最高滞空31.9秒

このときの機体とコメントはこちらです。

私自身は2000年になって初めて作ってみましたが、プロペラ式の室内機とも、また同じハンドランチでも屋外型の紙飛行機とも違った難しさがあり、まだ満足な飛行には至っていないという実感です。

IHLG3号機(オリジナル) 翼幅490mm 全長500mm 重量13.8g 2002年5月製作 現在の記録26.2秒

同じ室内機でもプロペラ機が棒材と被覆で作られるのに対し、IHLGは板材が中心になり

ます。また、主翼には一定厚み以上の板材を使い、翼断面形状を作るため下面の削り込み

(凹面にする)も必要になります。このためIHLGの性能は、ある程度は板材の強度重量比

に依存し、言い換えればどれだけ良質のバルサ材を入手するか、そしてそれを贅沢に削り

落とすかという、いわば“材料と贅沢さの勝負”のような側面があります。

私はどんな模型飛行機でも、簡単に入手できる市販の材料で、なるべく安価に作ること

をモットーにしているので、写真右の2号機を作る際も、その原則を守りつつ1号機より

高性能化を図りました。材料は近くの日曜大工の店で売っていた5mmバルサ(胴体)と3mm

バルサ(主翼)、主翼下面の削り込みは行なわず、翼厚は矢高部分を単純に折り曲げるこ

とで実現しています。なお、主翼の平面型と上反角の付け方などは、紙飛行機の滞空競技

機として実績がある高崎型をモチーフにさせてもらいました。

輸入バルサもカーボン繊維も一切使わなかったこともあり、重量は劇的には減らせませ

んでしたが、高崎型の御利益か、上昇後の定常滑空への遷移がきわめて良い、安定した機

体になりました。この機体で半年間、何百回か投げてみて、ようやくIHLGの投げ方の基礎

ができてきたような気がします。室内ホームグラウンドのつくばカピオでは、2002年にな

ってから、30秒を超えるフライトが5投に1投ぐらいは出るようになってきました。

同時期にIHLGを始めた坂下さんの機体が40秒の大台に乗ったので、何とか後を追おうと、

2002年5月のいわきの例会に合わせ、より大型化した3号機を作りました。翼幅を広げ、

一方で重量は2号機並みを目指したのですが、機首のバラストの重さがたたって全備重量

が 13.8gとなってしまいました。形状は2号機と見分けがつきませんが、2号機と重ねて

みた写真で、大きさが一回り違うのがわかると思います。

坂下さんの機体「60式21型」が翼幅560mmで11.5gだそうですから、このままでは勝負に

ならないでしょう。機首をもっと伸ばせばバラストが減らせるかも知れません。

室内グライダーをハンドランチとする場合、人間の腕のスイングが上下左右の挙動を伴

うため、ゴムパチンコのグライダーに比べて胴体強度が大きく要求されます。大型化に当

たっては、簡単・安価のモットーを変えずに長い胴体をカーボンなしで保たせるのがポイ

ントでした。これは箱胴とすることで実現しました。後端からの写真でわかると思います

が、この胴体は両側面が1mm、上下のフランジ材が最大厚2mm(最薄で0.5mmぐらい) のバル

サで組んであります。この胴体のみの重量が約500mmで3.2gですから決して重くはなく、

投げてみた感じでは、強度とねじれ剛性はムクの棒材に比べて格段に向上しています。

実は、いわき例会の前夜に4時間ほどで一気に作ったのですが、その割には初日で20秒

台後半が出るぐらい飛んでくれましたので、調整と軽量化次第では40秒台も夢ではないと

思います。

室内機・リビングルームスティック

飛行シーン(youtubeへ)

飛行シーン(youtubeへ)

LRS(リビングルームスティック)は、リビングで飛ばせる超小型の規格を、との趣旨で

作られたクラスです。リビングといってもさすがに欧米型住宅が基準らしく(^^;、6畳間

ではさすがに苦しいものがありますが、会議室程度の広さがあればかなり楽しむことがで

きます。

この機体は両方とも茨城県鹿嶋市の石津さんからいただいたもので、手のひらと比較し

ていただければ大きさがわかると思います。

室内機・無尾翼機

飛行シーン(youtube)

飛行シーン(youtube)

翼面荷重の低い室内機だと、かなりいろいろな形状の機体をとにかく空中に浮かすこと

ができます。この無尾翼機は変わった機体を作りたくて試みた一例です。安定のために翼

型を翼端に向けリフレックス(反転キャンバー)させねばならず、その分だけ有効翼面積

が減るため、翼幅がでかい割に速度を出さないと飛べません。つまり滞空競技機としては

有利な点はないのですが、けっこう安定して飛んでくれるので気に入っています。

製作はもう7〜8年前ですが、まだ現役で飛行可能です。動画は2001/11に撮ったもの。

室内機・ペニープレーン

室内機・ペニープレーン「べんけい改」

「ペニープレーン」は、イギリスの1ペニー貨(約3.2g)以上の重さがあることを規定

にした種目です。重量に余裕があり、重量以外の制約が少ないため初心者でも比較的作り

やすいのですが、反面、追求しようとすればかなりの性能を持つ機体にできます。

翼面積を稼ぐため、主翼を超幅広にしたのが写真上のオリジナル機(製作・赤坂雅之)。

写真下の「べんけい改」は日本の室内機のパイオニア・野中繁吉さんの設計が原型です。

室内機・キャビン型各種

細い棒材の骨組みに透明フィルムというスケルトン状の機体が多い室内機を、少しでも

“より飛行機らしい”ものに近づけようと、イメージを重視したキャビン型の種目がいく

つか作られています。左が「マンハッタンフォーミュラ」、右はマンハッタン風のオリ

ジナル機です。(製作・両機とも赤坂雅之)

マンハッタンの場合、胴体は一定の断面積を持った箱形(キャビン)でなければならず、

また紙貼りでなければならない、脚を付けて地上から離陸しなければならないなど、実際

の飛行機の姿と飛ぶ様子に近づけた競技規定となっています。

飛びっぷりもなかなか優雅で、見る人のウケもよい種目です。

室内機・EZ−B

飛行シーン(youtube)

飛行シーン(youtube)

「EZ−B」は、その名の通り、当初は“誰にでも作りやすい、easy(ez)な室内機”

を目指して作られた規定でした。上級者と初心者の差をつけにくくするため、斜め方向の

支柱は禁止、プロペラは骨組み式ではなく1枚の板で作る、等の制約がありました。

しかし、数多くの制約を遵守した上で徹底した高性能化が図られるのも、規定というも

のの常。今では平気で10分を超える種目になり、必ずしも初心者向けとは言えなくなっ

てしまっています。 動画は2001年、つくばカピオにて撮影。

室内機・ロガロ型

およそ、あらゆる形式のゴム動力機の中で、私にとっていちばん飛ばすのが難しかった

のがこのロガロ型です。推力線に対し、主翼(主膜?)の迎角が過大なためでしょうが、

ゴムのトルクが強い発進直後と、それが弱まってくる後半とで、機体の挙動が全く異なり

ます。前半に合わせた調整では後半が突っ込みになり、後半に合わせると発進直後にピッ

チングに入ります。まったく手に負えず、今に至るまでまともな飛行はできていません。

写真の機体は、いまはなき「サンスター」社のキットで、設計はこれも野中繁吉先生で

すが、野中先生自身が著作の中でその調整の難しさに触れていました。